|

事務局のみなさん、

無事に着きました。大洪水の後始末にしばらく追われそうですが、用水路内は大丈夫です。

まだまだ先の長い話なので、みなさん気長に御協力願います。主な作業地の被害は添付の表をご覧ください。

但し、今年は異例。秋冬の短期決戦ですので、連絡を密に決行したいと思います。

日本に戻っても、洪水のことを思うと全てが上の空、やっとかっとで着いたら、明日から2日間アフガン側が休日、結局一週間遅れたことになります。洪水の水は引き、今度は急激な水位の低下が起きています。また、9月に入ってから3回、用水路沿いの山麓に集中豪雨が襲いました。

日本から指示された通り、職員・作業員一同、断食期間中も皆必死で働き、用水路流域の作付けは守られました。主な被害と復旧の状態は添付の表をご覧ください。

印象的だったのは取水堰の強靭さです。マルワリード、カマなど、大きな崩壊はなく、相当な掃流力(流速や水圧を考慮した押し流す力)に耐えうることが実証されました。もちろん、一部補修は欠かせませんが、容易です。これは真冬を待って行います。「現地住民の手で維持できる」とは、こういうことかと思いました。コンクリートの堰なら、財政・技術共に中途半端な仕事しかできず、おそらく悲劇的な事態になっていたでしょう。

より専門的な推測ですが、堰の工事は、堰本体、水叩き工、護床工らに分けられます。斜め堰は、これらを一体にして、専ら捨石で行うものでした。洪水に対して昔の工法が強かったのは、異常な急流で巨石の一部が動き(転石)、バランスをとることです。コンクリートの堰と異なるのは、割れることなく、蛇篭と同様、全体として可塑性に富むことです。

とはいえ、用水路内は人力で維持できても、自然河川の工事は完成後も数年は観察して改修を繰り返さざるを得ません。しかも、マルワリード、カマ、ベスードと作業地が散乱しますと、小生一人の指揮が及ばないだけでなく、相当な物量を短期決戦で投入せねばならず、財政的にも無理があります。

現場に慣れた旧ワーカー・グループから数名が助っ人に駈けつけます。「在郷軍人会」のようですが、これをまとめてきたペシャワール会事務局に感謝します。

パキスタン側はもっと深刻でしょうが、これも大洪水被害全体の一部と考え、協力をお願い申し上げます。

★Dr.T.Nakamura★

中村 哲

|

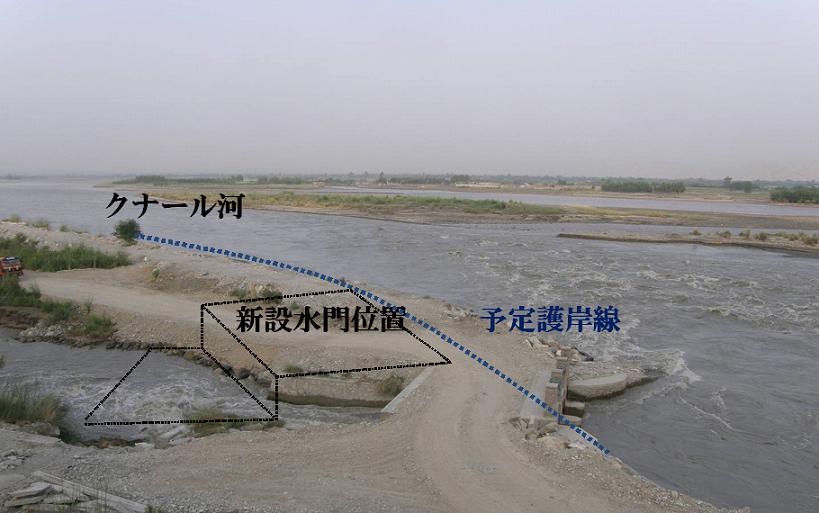

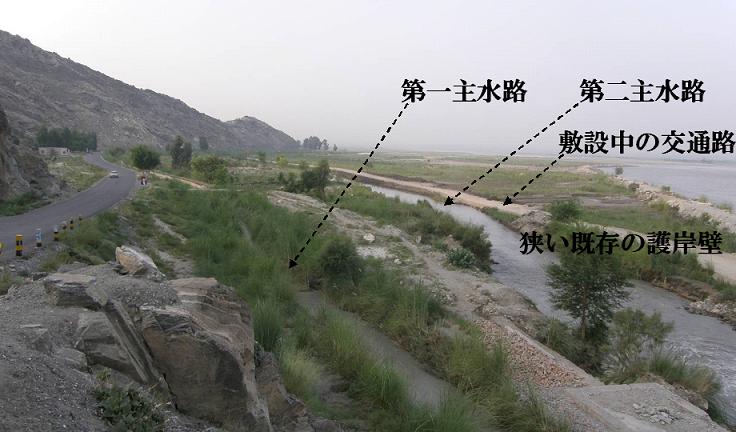

水位の低下が急速(9月17日)